Sie rutschen uns fast unbemerkt raus – kleine sprachliche Störenfriede. No-Wörter, die Leser nerven, Zuhörer ermüden und Aussagen verwässern. Und das Tückische: Wir selbst merken’s oft gar nicht mehr.

Ein Coachingteilnehmer von mir war ein echter Fan des Satzes: „Am Ende des Tages …“

Ich konnte mich schon gar nicht mehr auf den Inhalt konzentrieren. Ich wartete nur noch gespannt auf den nächsten „am Ende des Tages“.

Solche Phrasen sind wie verbale Parasiten

Harmlos im ersten Moment, aber lästig und wirksam – im negativen Sinne. Gerade für Fachexperten gilt: Was Sie sagen, ist das eine. Wie Sie es sagen, entscheidet oft darüber, ob es ankommt – oder verpufft.

Fangen wir mit einem der beliebtesten Weichmacher an:

„Eigentlich“. Ein Wort, das wirkt wie ein Bremsfallschirm: „Eigentlich ist die empfohlene Vorgehensweise …“ – und schon ist die Luft raus. Die Aussage verliert Kraft.

Und Ihre Autorität gleich mit.

„Vielleicht“: Der kleine Bruder dieses Phänomens

Ein vorsorglicher Rückzieher, bevor man überhaupt antritt: „Vielleicht sollten Sie diese Methode in Betracht ziehen“. klingt wie: Aber nur, wenn Sie sich ganz doll sicher sind, okay?

Fachlich ist das korrekt. Wir wollen niemanden überfahren. Aber sprachlich ist es leider kraftlos. Und das ist schade. Denn Ihre Expertise hätte Besseres verdient.

Das große „Genau“. Oder wie wir uns sprachlich selbst betrügen

Wer viel in Webinaren, Fachvideos oder Vorträgen unterwegs ist, kennt diese grassierende Art der sprachlichen Selbstvergewisserung:

„Hier sehen wir die Erfolgsrate nach der neuen Behandlungsmethode – genau.

Und das hat die Patientenzufriedenheit um 37,5 % erhöht – genau.“

Es klingt, als müsste man dem eigenen Sprachfluss hinterherlaufen und ihm auf die Schulter klopfen. „Gut gemacht, Satz! Du hast es bis zum Punkt geschafft!“

Sympathisch? Ja, vielleicht. Hilfreich? Nicht unbedingt.

Die dialektischen Sprachfallen der Profession

Einerseits haben wir diese persönlichen Sprachmarotten, andererseits die branchentypischen Euphemismen, die sich wie Schimmel in den Sprachgebrauch einfressen:

Ärzte sprechen nicht von „Krankheiten“. Gott bewahre, nein! Es sind „klinische Bilder“. Als wäre die Blinddarmentzündung eine Art bizarres Kunstwerk, das zufällig in unserer Bauchhöhle hängt.

Juristen haben keine Probleme. Nie. Sie haben „rechtliche Fragestellungen“. Klingt so herrlich theoretisch und unverbindlich, dass man fast vergisst, dass es um den Mandanten geht, der gerade sein Haus verliert.

Und die Steuerberater? Die reden nicht von Tricks, sondern von „legalen Steueroptimierungsstrategien“. Als würde das Finanzamt weniger misstrauisch, wenn man dem Kind einen anderen Namen gibt. Wenn es im Kern doch nur bedeutet: Weniger abdrücken.

Die große Buzzword-Verlogenheit

In den 2000ern waren es Velours-Jogginganzüge, die jeden Auftritt ruinierten. Heute sind es Buzzwords, die jeden Text verwässern. Sie schleichen sich ein wie der erste Ex beim zweiten Date: unerwartet, unerwünscht und schwer wieder loszuwerden.

„Innovativ“: War jemals etwas nicht innovativ? Selbst der Dosenöffner wird heute als „innovatives Küchengerät mit disruptivem Potential“ verkauft. Würde jemand seinen Ansatz als „altbacken, aber solide“ bezeichnen, wäre das tatsächlich… nun ja, innovativ.

„Ganzheitlich“: Früher waren Spezialisten stolz auf ihre Nische. Heute muss selbst der Augenoptiker „ganzheitlich“ sein, was offenbar bedeutet, dass er Ihnen nicht nur eine Brille verkauft, sondern auch gleich den Flat-Screen-TV für zuhause.

„Evidenzbasiert“: Der subtile Hinweis darauf, dass andere möglicherweise nur raten. Als würde der Rest der Branche mit Tarotkarten und Kristallkugeln arbeiten.

„Disruptiv“: Der Business-Sprech für „Wir haben keine Ahnung, ob das funktioniert, aber es klingt cool genug, um Investoren anzulocken.“ Übersetzt: „Wir probieren was und hoffen auf das Beste“.

„Komplettlösung“: Es fehlen nur noch die Details. Und die Details sind in etwa so unbedeutend wie das Kleingedruckte in einem Handyvertrag.

„State-of-the-Art“: Die dreiwörtrige Umschreibung für: „Neu. Teuer. Und nicht automatisch besser.“ Wie ein Restaurant, das seine Preise verdreifacht, weil es jetzt Goldstaub auf die Pommes streut.

Das ist die Fast-Food-Sprache der Expertenwelt: Satt machend, aber nicht nahrhaft. Ein sprachlicher Cheeseburger: Man greift immer wieder zu, obwohl man weiß, dass es besser wäre, es nicht zu tun.

Die KI als linguistischer Junk-Food-Automat

Hier wird es besonders heikel: Die KI liebt solche Buzzwords wie ein Influencer seinen Ring-Light. Die KI ist auf Worthülsen geradezu trainiert. Warum? Weil die Algorithmen mit Millionen Texten gefüttert wurden, die solche Begriffe feierten.

Heißt: Wenn Sie unreflektiert mit KI schreiben (lassen), schleichen sich diese Begriffe wieder ein. Automatisch.

Mein Rat – und glaubt mir, ich kenne mich aus mit unerbetenen Ratschlägen:

Wenn Sie KI einsetzen – und ich bin absolut dafür – dann bewusst. Nutzen Sie die KI als Werkzeug, nicht als Sprachvorlage. Kontrollieren Sie die Buzzwords genauso skeptisch, wie das einmalige Superangebot einer Glasfaseranschluss-Drückerkolonne.

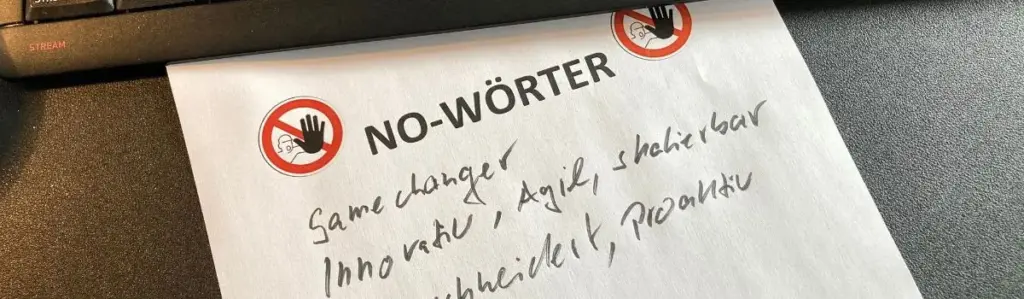

Erstellen Sie Ihre persönliche No-Wörter-Liste

Hier einige meiner persönlichen Favoriten zum Streichen:

- „am Ende des Tages“ (was passiert eigentlich am Anfang des Tages?)

- „quasi“ (entweder es ist so oder nicht – dieses linguistische Schattenparkieren hilft niemandem)

- „gewissermaßen“ (die sprachliche Hintertür, durch die jede Verantwortung entfliehen kann)

- „sozusagen“ (Nein. Sag es einfach.)

- „aus meiner Sicht“ (Sie schreiben – natürlich ist es Ihre Sicht. Oder haben Sie plötzlich die Gabe der medialen Übertragung entwickelt?)

Vor jedem Veröffentlichen: Drücken Sie STRG+F (keine Ahnung, wie’s beim Mac geht) und jagen Sie mal Ihre No-Wörter-Liste durch. Sie werden staunen, was da alles auftaucht.

Und zum Schluss ein Selbsttest:

Tja, am Ende des Tages sind Fachbegriffe eigentlich nur Werkzeuge. Aber gewissermaßen kommt es darauf an, die richtigen zu wählen. Genau.

Na? Wie viele No-Wörter waren das jetzt?

Vier in drei Sätzen. Das ist quasi olympiareif. Willkommen bei Ihrer persönlichen verbalen Entgiftungskur. Sie wirkt. Versprochen. Genau.